2020.09.16

コストテーブル

コストテーブル(英:cost table)とは、原価に影響を与える要因(変動要因)と原価との関係を整理し、表形式や計算式にまとめたものです。

組立型製造業の場合、製品を構成する部品ごとの変動要因(諸元や購入単価の統計情報など)から論理的に原価を算出し、それら原価を積み上げて製品の原価見積を行うのに利用されます。

コストテーブルの作成方法

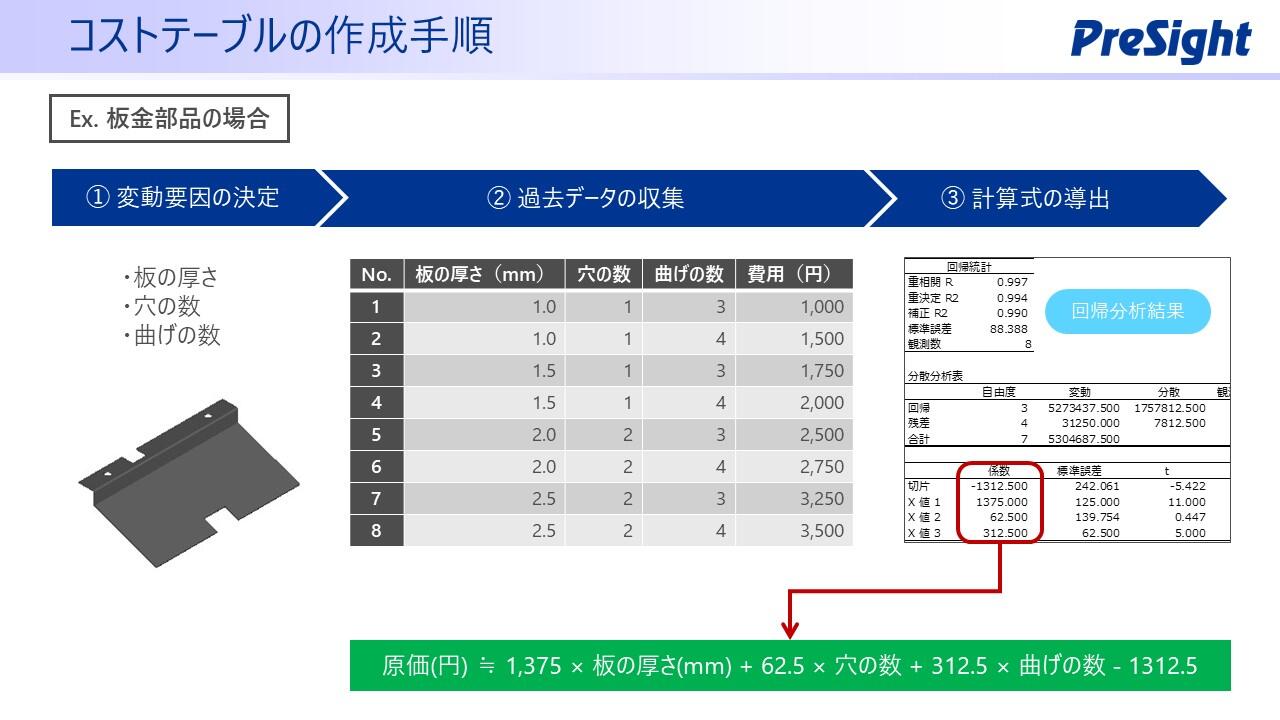

ここでは、コストテーブルの作成手順を説明します。

- 変動要因を決定する

部品の原価(Ex. 購入価格、製造委託費)に影響する変動要因を調べます。板金部品を例にすると、板の厚さ(mm)、穴の数、曲げの数などの諸元が考えられます。変動要因の数は、最大でも5つ程度が実務的です。また、変動要因は自分で入手できる情報の中から決定します。 - 過去のデータを収集する

変動要因を決定したら、過去のデータを集めて、変動要因と原価の値を列とする一覧表(テーブル)を作成します。 - 計算式を導出する

データを収集したら、変動要因を変数とする計算式を導出します。計算式の導出は、回帰分析という統計手法を利用します。回帰分析はExcelなどの表計算ソフトを利用することで、簡単に実行することができます。

上述の手順で作成したデータ一覧表と計算式の組み合わせをコストテーブルと呼びます。計算式に変動要因を代入すれば、購入や製造委託の実績が無い新規部品の原価を論理的に算出することが可能になり、これら原価を積み上げることで、精度の高い原価見積が行えるようになります。

コストテーブルの利点と課題

コストテーブルを作成すると、担当者の経験に寄らず、誰もが同じ原価の値を見積もることが可能になります。言い換えれば、コストテーブルは「原価見積手法の標準化」を実現します。また、部品サプライヤから提示される「見積の妥当性チェック」に使うことで、購買・調達業務の高度化を図ることもできます。

このように、原価企画や価格交渉において有力な武器となるコストテーブルですが、その変動要因はテクノロジーの進化や市場価格の変動によって変わるため、一度作成した計算式をそのまま使い続けていると、形骸化してしまうリスクがあります。

したがって、コストテーブルの運用は、継続的な更新作業が必須です。この作業の定着が思うように進まない企業が多く、コストテーブルは「普及が進まない」や「うまく機能しない」といった課題があります。

まとめ

本記事の内容をまとめると次の通りです。

- コストテーブルは、論理的に原価見積を行うためのツールである。

- コストテーブルは「変動要因の決定」「過去データの収集」「回帰分析による計算式の導出」で作成できる。

- コストテーブルは「見積手法の標準化」「サプライヤ見積の妥当性チェック」に活用できるが、「継続的な更新作業」がネックとなり、企業での運用がなかなか進まない課題を持つ。

参考文献

- 小川正樹.「絵で見る原価計算の仕組み」.日本能率協会マネジメントセンター,2008(参照 2020-09-16)

- 北山一真.「見積原価計算の問題と製品開発マネジメントにおける有用性の考察」.株式会社プリベクト,2015(参照 2020-09-16)