ナレッジマネジメントとITシステム~前編:ナレッジマネジメントにおける最近の流れ

このコラムは2021年から行っているウェビナー「情報活用でお困りのあなたへ!ナレッジマネジメントのススメ」の内容をもとに再構成したものです。前編では、

- あらためてナレッジマネジメントとは?

- ナレッジマネジメントを進めるための6ステップ

- ナレッジマネジメントにはなぜITシステム導入が効果的なのか?

を解説していきます。

あらためてナレッジマネジメントとは?

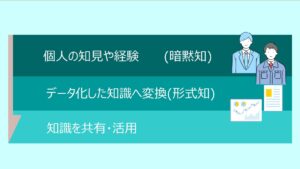

ナレッジマネジメントとは日本語で簡単にいうと、「個々人が得た経験や知識を他者と共有・活用できる仕組みをつくること」です。

ナレッジマネジメント自体は1980年代から存在する概念ですが、現在以下のような要因から、ナレッジマネジメントに取り組む企業が増えています。

- 少子化による労働人口の減少 ⇒ 業務効率化が必須

- ベテラン層の定年退職 ⇒ 技術伝承のしくみが必要

- 労働市場の流動性アップの流れ ⇒ 即戦力化による教育コスト削減がマスト

総じて、現代では組織に個人のノウハウを蓄積し、人に依存しない組織に成長するための仕組みづくりが促されていると言えるでしょう。ナレッジマネジメントは考え方や仕組みを表すものなので、ITシステムの投入なしでも実施することが可能です。

しかし実際には多くの企業が「ITシステムを導入してナレッジマネジメントを行う」という施策を採用しています。なぜならナレッジマネジメントをマンパワーのみで推進しようとすると継続が困難になるケースが非常に多いためです。

その詳細を見ていく前に、まずナレッジマネジメントを行うための基本的な6ステップを見ていきます。

ナレッジマネジメントを進めるための6ステップ

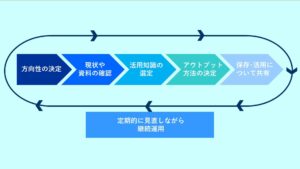

ナレッジマネジメントを行っていくにあたって基本的なステップは下記の6つです。

- 方向性の決定

どのようなナレッジを共有をすることで、どんな効果を出したいのか、最終的なゴールを決定します。まず最初にここを定めておかないと取組みの結果が成功か失敗の判断もつかないため、非常に重要なポイントです。 - 社内の現状や資料の確認

1で決めた方向性に対して、自社の現状を見ながらどこに問題点があるのかを洗い出します。 - 活用すべきナレッジの選定

社内に蓄積されている知識や資料には様々なものがありますが「活用すべきもの」と「しないほうがいいもの」が雑多になっていることがほとんどです。これを大まかに分類することで、より精度の高いナレッジ活用が可能となります。 - ナレッジのアウトプット方法の定型化

これからアウトプットされる知識に関しては、ある程度フォーマットを定めたほうが活用しやすくなるケースもあります。つまりアウトプットの標準化をすることで情報の可用性を高めます。 - ナレッジの保存や活用方法について共有

ここまでのステップで活用できる資料の保存方法や今後の活用方法を決定しているので、それに合わせて資料整理等を行い、社内のメンバーへナレッジの蓄積場所や方法を共有します。それにより初めて、社内での知識共有・活用が可能となります。 - 上記サイクルを継続しながら、状況に合わせて更新し続ける

そして、何より重要なのがいままでの5ステップを繰り返し、継続運用するということです。一時的にナレッジマネジメントを進めたとしても継続しなければ情報は劣化していきますし、必要とする資料も時期、状況に応じて変わってきます。知識共有・活用を進めるには、ナレッジマネジメントの仕組みを更新しながら運用を続けることが大事です。

ナレッジマネジメントにおける最近の流れ

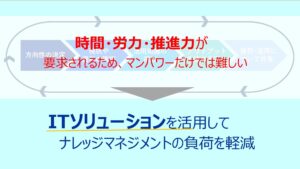

このようにスタンダードな方法論まで確立されているにもかかわらず、企業でナレッジマネジメントが定着せずにさまざまな場面で属人化による弊害が起こってしまっているのには理由があります。

ナレッジマネジメントは時間・労力・推進力が要求され、継続が難しいからです。

一度はプロジェクトチームを組むなどして方向性の決定~ナレッジ活用のルールを作って周知するところまでおこなったとしても、定期的に仕組みを見直す「場」を設け、「時間」を割いて議論し、ルールを改訂していくところまでやりきれる企業は多くありません。

ナレッジマネジメントは「重要だが緊急でない課題」として認識されやすく、差し迫った仕事や課題を前に後回しにされやすいため、継続運用することが難しいと言えます。くだけた表現をするならば「なあなあになってしまって結局なんとなく誰も関わらなくなる」「自然消滅」といった結末を迎えることが多いのです。

そのため最近ではITソリューションを活用し、マンパワーを割かずともナレッジマネジメントを行えるようにする企業が増えています。ナレッジの蓄積や活用に人の手をかけず、システムによるサポートを加えることで無理なくナレッジマネジメントを推進・継続できるようになったのです。

後半となる次回のコラム記事では、現在ナレッジマネジメントに用いられているITシステム9つのカテゴリをそれぞれ紹介し、どのような課題を抱えている企業に効果を発揮するのか、そのメリットやデメリットについて見ていきます。