ナレッジマネジメントの重要性を多角的に考えよう 第3回:現場での組織力強化の視点から考える③

「古くて新しい課題」などと称されるナレッジマネジメント。ナレッジマネジメントにまつわる記述やITツールは近年も増加傾向にあります。様々な情報がデータ化され、ITが発達してきている中、その重要性のみが一人歩きしていて解消に至らない、そんな企業も多く見受けられます。それはなぜなのか?改めて、様々な視点からナレッジマネジメントの重要性を探ってみたいと思います。

第3回:現場での組織力強化の視点から考える ③

企業資産である情報を個人が必要な場面で活用して成長し、新たな「知」を生み出す。そして心理的安全性の高い環境が、個々の「知」から「組織知」を創出するための情報共有を促すことを、2回に渡り書いてきました。

最終回では、「組織知」の質向上のカギとなる「多様性」の視点から、ナレッジマネジメントの重要性について考えます。

知識を土台とした個人の成長

心理的安全性が促進する情報共有

組織知の質を高め、イノベーションを加速する多様性

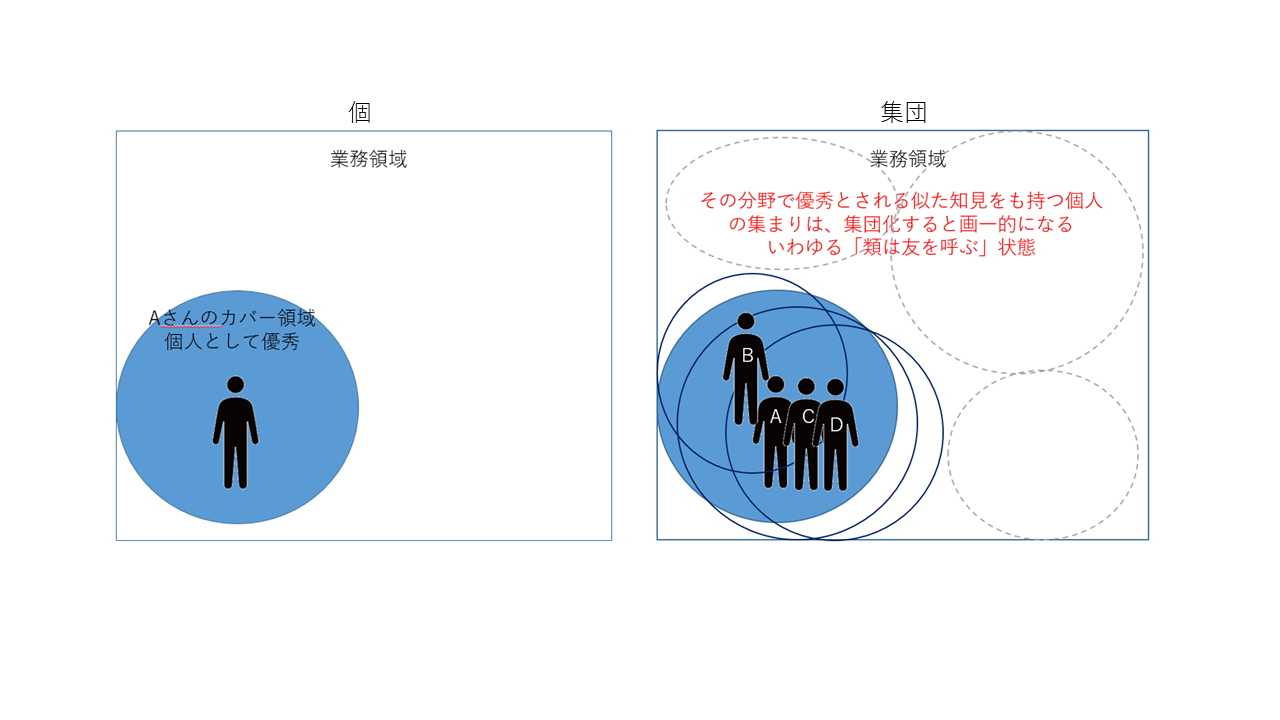

1×10=1 ?! 画一的思考に偏る危険性

皆さまのチームや組織は何名で構成されているでしょうか?

業務に則した特性や適性、思考を持つメンバーで協力し、目標に向けて日々仕事に取り組まれていると思います。当然、共通の問題や課題に取り組むケースが多いと思いますが、その際、無意識に同じ角度から物事を考えていることも多いのではないでしょうか?

作業の遂行がメインの業務なら、ベテランと同スペックの人材が増えることでの生産性向上はイメージしやすいですし、ロボットやAIの登用による効果を期待できる部分もあります。しかし、改善、改良、新規設計、新規事業開拓など、何かをプラスの方向へ押し上げる場合や、不測の事態への対応などに関しては、同じスペックを持つメンバーが複数人いても、その知見が同じであれば、同様の解決策や手段しか導き出せない可能性も考えられます。

極端に言うと、「1つの目的×似たような知見を持つ10人=1つ手段」ということにもなり得ますし、思わぬ「死角」が生まれる懸念もあります。メンバーひとりひとりの業務への適性が高い場合でも、チームや組織としては意図せず画一的盲目に陥ってしまう危険性があり、ミスの温床になりかねません。

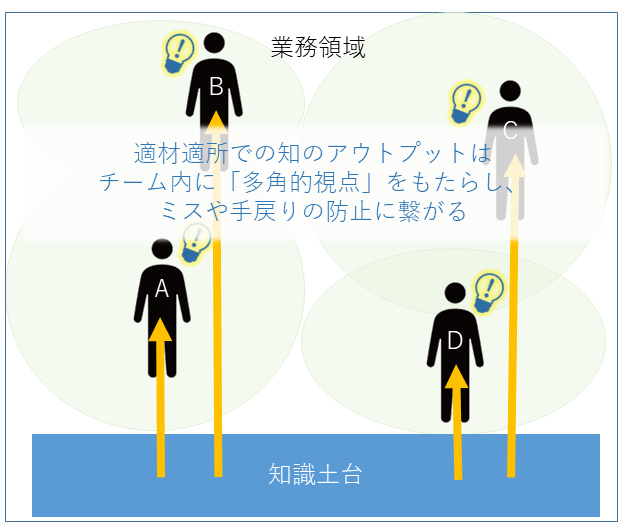

×10=10に!多角的に情報を集めることの重要性

「多角的な視点」を持って業務に取り組むことは、多くのチームや組織に求められています。可能な限り、早期段階で「死角」をなくしていくことが理想的です。

例えば、製品の企画や構想設計の段階で、設計開発チームで管理する過去の類似案件情報であったり、他部門管理の不具合報告書や実験結果報告書などを部門横断的に参照して活かすことができれば、開発リードタイムの短縮も見込めますし、「知っていれば防げた手戻りや不具合の再発」を確実に削減することができます。

この「多角的視点」を業務に組み込むことは、目的を同じとするメンバーが適材適所で「知識土台」より収集し、発言や表出化することができれば比較的スムーズに実現可能です。メンバーそれぞれが視野を広げるという観点で、「1の目的×多角的な10人の知=10の手段」をチームとして活かすことができます。多角的視点は死角をなくす、つまり手戻りや同じようなミスをなくすためには必須要素と言えます。

10×10=100に!!質の高い組織知を生み出し、イノベーションを加速させる多様性

では、「多角的な視点で過去情報を適切な場面での活用 = 組織力の向上」となるでしょうか?

確実に組織力の強化にはなります。しかし、昨今のDXで求められているような「変革」であったり、何かを新しく「創造する」という観点から言うと、十分ではない気もします。

組織力の向上には「人や考え方の多様性」が必要です。ここでいう多様性とは、性別や人種、年齢などの違いで分類される「人口統計学的多様性」ではなく、ものの見方や考え方が異なる「認知的多様性」です。所属を同じとし、同じスペックを持つメンバーどうしでも、その出自や経験からなるモノの考え方は様々です。同じインプットを得たとしても、答えのない問題に取り組む場合や、ゴールだけ決まっていて道のりを自由に設計する際には、必ず個人オリジナルの「知」がアウトプットに反映されるはずです。

これを心理的安全性の高いフラットな場で共有し、議論することができれば、「10人の知 × 10人の意見 = 100通りの解」を得られる可能性があります。イノベーションの芽とも捉えられるのではないでしょうか。

実際には1つの共通目標に向かい、企業資産としての「知識」を土台にして考えを巡らせるわけなので、この計算のような単純な掛け算にはならないと思います。しかし、一人でも意見が多いとイノベーションの可能性は指数関数的に高まりますし、最終解を導き出す過程も含めて「組織知」の質は各段に向上が見込めます。さらに、「自分の意見はチームにしっかり反映されるし、必要とされている」という個人のモチベーションが加わると、加速度的な組織力の向上にも繋がってきます。

ナレッジマネジメントで組織力向上を加速できるポイント

ここまで3段階に分けてナレッジマネジメントが組織力の向上に繋がる流れを考えてきました。

企業資産としての情報を「知識土台」として、個人が必要な場面でいつでも取り出せる環境。これにより個人のスキルアップや「知」が創出されます。一般的に考えられるナレッジマネジメントに相当します。

個人の「知」を多角的に共有できるコミュニケーションの場としての役割。これを兼ね備えることができればベストです。その際、心理的安全性の高いチームであれば、個人の知は自発的に共有化され、「組織知」として根付いていきます。

個人の「知」×多様なメンバーの意見から質の高い「組織知」を創出する環境と、組織知を企業の資産として循環させるプラットフォームとしての役割。

この一連の役割をサイクル化できてこそ、「ナレッジマネジメントは組織力の向上に繋がる」と言えます。「SECIモデル」の一連の流れにも帰結するかと思います。組織マネジメントに関わる部分も多くあると思いますので、やはり一足飛びに実現できることではないです。

ですが、特に①と②についてはナレッジマネジメントシステムを利用して進めることが可能です。また、最低限①の「知識土台」としての個人の成長を促す役割を果たすことは、ナレッジマネジメントを情報共有による組織力の強化や、イノベーションの創出による組織力向上に繋げるために必須です。

「知識土台」の構築については、第1回で記載した通り、情報の整備を目的と履き違えず、活用を主眼に置いて進めることが重要です。組織力向上のためにナレッジマネジメントシステムをうまく活用して「知識土台」を築くことはすぐに着手可能な加速ポイントとなり得ます。

「今、必要な情報」を自動でお届け!AI搭載フルオート型ナレッジマネジメントシステム

企業資産としてのデータは、埋もれていてはその価値を発揮できません。Google検索のような探し方をわかっている人でないとほしい情報にたどり着けない環境にあっては、個人の「知」に反映されることも、その先の情報共有により「組織知」へ発展することもないです。

Knowledge Explorer は、自ら情報を収集せずとも、自動で「今、必要な情報」をピックアップして通知してくれる「Push型」の仕組みになります。システム搭載のAIが関連度の高い参考情報を提示するので、一人ではたどり着けない価値ある情報へのアクセスと活用を促進します。

ナレッジ活用を促進する『Knowledge Explorer』製品紹介/PUSH通知

まとめ

「ナレッジマネジメント=現場での組織力の向上に繋がるか」という問いへの解は、確実に「繋がる」です。

組織マネジメントに依存する部分もあるので一足飛びにはいきませんが、ナレッジマネジメントは組織力向上のための基礎であり、マスト条件です。そしてシステムの活用により、SECIモデルに帰結する「個人の知」⇒「組織知」へのサイクル化を加速させることができます。

ベテラン層の退職や業務の属人化、技術伝承など、喫緊の現場課題の解消についても、ナレッジマネジメントは即効性を発揮します。それでだけに留まらず、中長期的な企業成長の要である組織力を高めるナレッジマネジメント環境の構築は、ESG経営やサスティナブルにビジネスを展開する企業にとって最重要であり、即着手可能な取り組みと言えます。