【完全解説!】PLMのメリットと導入効果を具体的機能で説明!~PLM

皆さんこんにちは。図研プリサイトの大出と申します。

私は新卒で入社した先で製造業の品質保証や試作部門を経験し、その後、中小企業の経営支援やISO認証の審査機関としての立場、そして今ではITシステムによって製造業の皆さんを支援するという立場から製造業に10年関わってきました。

PLMシステムというのは特にニッチな分野であり、多くのWebページでも概念的なことに触れられているのみで「実際何ができるの?」ということがわかる記事は少ない印象です。

そこで、このコラムは

- PLMって結局どんなふうに役に立つの?

- PLMの導入効果は?

- PLMのメリットは?

という疑問をお持ちの方に向けて、図研プリサイトのPLMシステム“Visual BOM”の具体的な機能を挙げながらQCD すなわち、Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)への効果、メリットを説明していくものです。PLM導入を検討する際の一助になれば幸いです。

(以下内容には特許を取得している機能も含んでいますので、Visual BOM以外の他社PLMシステムには非搭載の機能もあります。ご了承くださいますようお願い申し上げます。)

製造業とQCD

このコラムを書いているのは2023年ですが、私が製造業に身をおいていた10年前から「不確実な時代に適応するために製造業としての地力を高めねば」といったようなことは多くの企業で叫ばれていました。

その後、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が取り沙汰され、業務の効率化、高度化の流れはなお強まったものの、

- 製品ライフサイクルの短期化によるリードタイム短縮

- 消費者の品質意識の高まりによる過剰品質、品質問題の多発

- 原材料費高騰等による収益性の悪化

といった外部環境変化によるプレッシャーで疲弊しっぱなし、という現場は多いのではないでしょうか。

……こういった大きな市場、世界情勢というものを持ち出すまでもなく、現場が疲弊するのは当然とも言えます。現今、製造業には100点満点のQCDが常に求められるからです。QCDそのどれか一つにでも瑕疵あれば、担当者はその減点分を補うべく尻ぬぐいに奔走することになります。「毎日毎日、100点を目指しての尻ぬぐいをしているばかりで、一向に何かが良くなっていく感覚がない……」というのは多くの現場で聞かれる話です。

ではどうすれば良いのか?

製造業における地力を高める、という方針は間違っていないでしょう。しかしそれが為されていない。現場での地道なカイゼンだけではもう達成できない、というのは多くの方が感じておられると思います。

今まで通りのやりかたを少しづつ変えていく、現場の努力だけでは難しいとなれば、仕事のやりかた自体を大きく変える覚悟も必要です。「日本の製造業を強くする」というパーパスを掲げる図研プリサイトとしては、やはりITシステムを刷新し、業務効率化に留まらない、業務の高度化を支援させていただきたいと考えています。

このコラムは先にも書いた通り、PLMシステムが製造業におけるQCDの達成にどのように寄与するのか、QCDそれぞれの観点から説明していくものです。

個人の一存でシステムを刷新するのが難しいのは承知の上ですが、会社として取組みを始めようとなった際、少しでもそのヒントになれば嬉しく思います。

PLMシステム導入のメリットを一気に解説する資料をダウンロード⇒こちらから

1.PLMシステムとは?

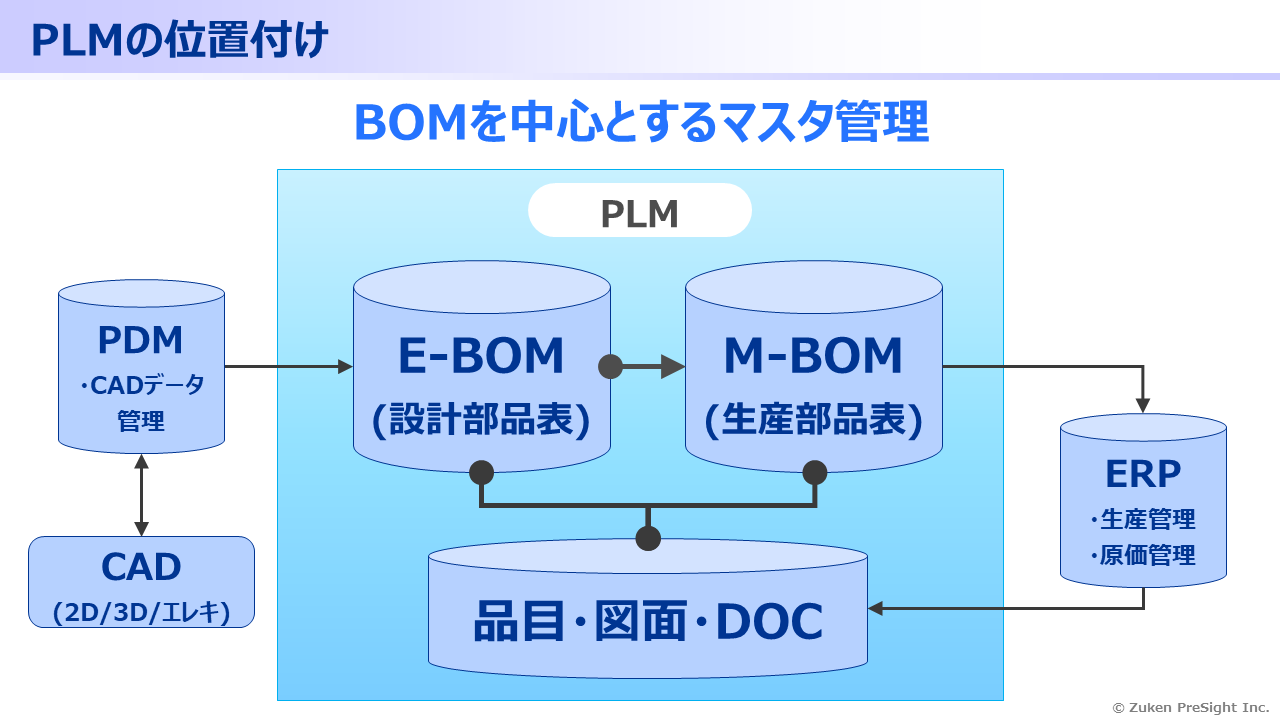

製造業の情報システム環境におけるPLMの位置付けを示したのが以下の画像です。

上の図のとおり、ちょうどCADとERP(生産管理システム)をブリッジするポジションとなります。PLMでは、品目情報、および関連する図面やドキュメントを基本データとして、E-BOMやM-BOMといった製品構成情報を管理します。

これがPLMの標準的な構成要素です。企業によってはサービスBOMやプロジェクト管理まで拡張したり、オプションを加えたりすることでそれぞれに最適な設計製造プロセスを実現するためのシステムとして使われています。

……というような抽象的な話だけではなかなかイメージしづらいかと思いますので、ここからはPLMシステムがどのようにQCDそれぞれに寄与するのか、PLMのメリットを具体的な機能に触れながら説明していきます。

2.PLMとD:delivery

まずは想像のつきやすいところで、QCDのD:deliveryへの効果、つまりリードタイム短縮、業務効率化に寄与できる点からです。

システム導入、刷新となればこの点に触れないITベンダーやコンサルタントはいないでしょう。とりわけ、BtoB企業において得意先と合意した納期の遵守は絶対です。また、「万が一」が起こり得るのが製造現場ですので、想定外の事態に対処する上でもリードタイム短縮は有効です。

システムとしては全ての機能が業務の効率化に繋がる部分がありますが、Visual BOMで言えば、D:deliveryに貢献できる機能の一例としては以下のようなものがあります。

EBOM作成の効率化

弊社のPLMセミナーにご参加いただいた方に設計開発における課題を伺うと、多くの方から挙がるのがE-BOM、つまり設計部品表の作成工数削減です。

「必要な仕事とわかってはいるものの、転記作業にかかる時間はバカにならない」という声は多くの企業から聞かれる声です。

また、E-BOMはExcelで作られているケースも多く、設変による図面の版改訂のたびに図面のファイルパスを更新したり、部品コードを差し替えたりと、作成だけではなくその管理にも大きな工数が発生します。

Visual BOMでは3D CADの構成情報を読み取り、それをE-BOMの骨子として使用することで工数の削減だけでなく、転記モレなどの人為的ミスをなくします。

Visual BOMを導入いただいているナイルワークス様からは「イメージ的には従来の運用に比べて90%くらい作業工数を削減できました」というお言葉もいただきました。

まず設計の方の付帯業務にかかる負担を少なくする、というのは明確なPLMのメリットの1つです。

ワークフロー機能による回覧の迅速化

現場でこんなことは起きていませんか?

「今回の試作の図面です」

「あれ?今回の試作では、この設変依頼ってまだ反映されていないんですか?」

「え?そんな依頼回ってきていませんけど……。」

「おかしいな、だいぶ前に回覧したはずなんですけど……。すみません、うちの課長のデスクの上に埋もれていました……。」

紙ベースの承認フローだと特に工場では時間がかかりがちです。承認者は事務所でPCの前に常に座っているわけでもなく、場合によっては出張などで長期間、自席に戻れないような事態も日常茶飯事……。

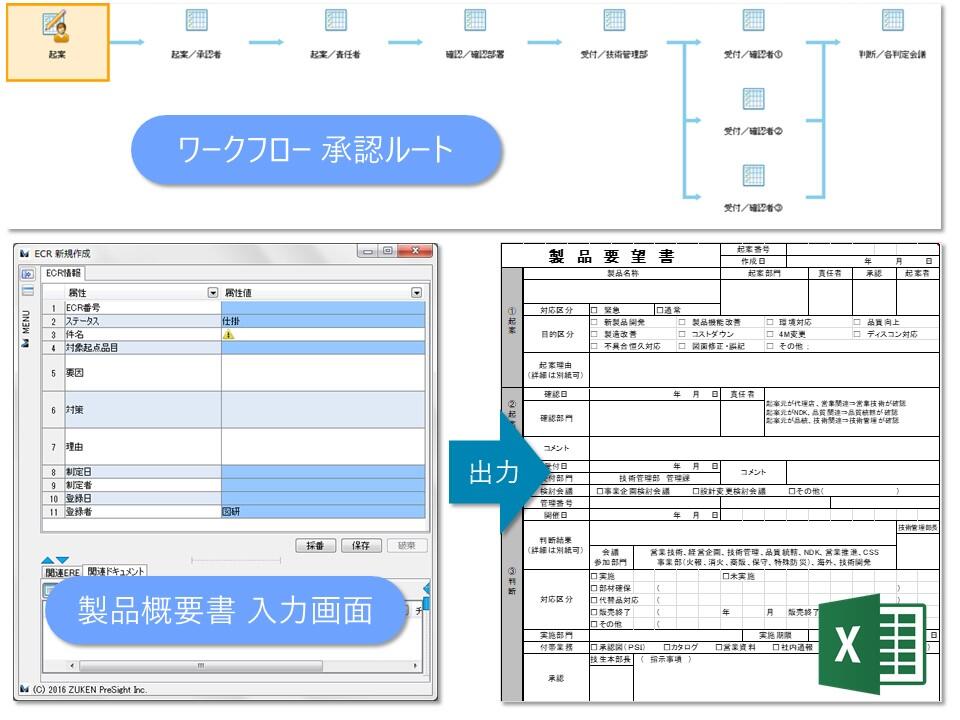

そんな課題感をお持ちの方に使っていただきたいのがワークフロー機能です。

これはVisual BOMでも好評いただいている機能の1つで、実際にユーザーであるニッタン様ではワークフローのUIのわかりやすさが決め手となって導入いただいています。

Visual BOMではワークフローを電子回覧できるため、クリックだけで設計と工場をまたいだフローを完結可能です。誰が今ボールを持っていてどこまで回っているのか一目瞭然な上、どのような根拠を以て設変依頼がなされたのかなどトレーサビリティ向上にも寄与します。

3.PLMとQ:Quality

QCDということで今回は分けてこのコラムを書いていますが、考えれば考えるほど不可分なのがQ:Qualityです。

品質が悪いと修正や是正のための設変でリードタイムが延びますし、金型修正などでコストもかさみます。当然のことながら製造業において品質はキホンのキ。以下ではVisual BOMの機能で品質に寄与できる部分をご紹介します。

設計成果物の一元管理(マスタブラウズ)

設計者にとって意外と工数がかかるのが、設計成果物の管理、そしてそれに係る問い合わせへの対応工数です。

「最新の図面はどれ?」「どこまで設変入ったんだっけ?」「そもそもなんでこの設変入れたんだっけ?」「今回で何が変わるの?」

たしかに設計成果物は設計が管理しているものなので、設計に聞かなければわからないことも多いかもしれませんが、製造側への問い合わせ対応が本業かというとそうでもない……。

Visual BOMでは、関係者間で図面や仕様書のドキュメントを版管理もしつつお手軽に共有することができます。

具体的には、BOM内で選択した品目の関連情報を、BOM画面内に表示することが可能です。また、関連情報が特定ファイル(Word、Excel、PowerPoint、PDF、TIFF)の場合、BOM画面上で内容をプレビューすることもできます。

導入いただいている河合楽器製作所様からは、「目的の図面を探す時間は、体感で10分の1くらいになったと思います。また、独力で図面検索できるようになった現場の方が増えたため、設計部門への問い合わせが格段に減りました」という声もいただいています。

先に付帯業務削減というPLMのメリットを挙げましたが、設計者が本業=QCDの向上のために知恵を絞ることに注力する時間を確保することもPLMシステム導入の大きなメリットです。

逆展開(マトリクスBOM)

BOM(部品表)システムを検討いただく際に要件に上がりやすいのがこちら、部品表の逆展開です。

製品の部品一覧を展開する正展開とは逆に、指定した部品がどの製品にいくつ使われているのかを表形式で参照できます。

使用実績が豊富(=品質が確保されている)部品の採用や、部品の廃番等に伴う部品交換の際に設計変更時の影響範囲を確認する用途で使っていただいている機能です。

Visual BOMでは3D形状ビュワーも表示して、品目の使用数量だけでなく、ユニット・製品内での使用箇所も確認できます。

また、逆展開をさらに発展させて指定した複数の部品の逆展開結果を一覧表示し、使用されている品目の数量をセル色の濃淡で表現したり、これをCSV形式で出力したりすることも可能です。

この逆展開機能は品質に実績のある部品の採用という観点でQualityの章に記載しましたが、ご賢察の通り、部品の標準化のためにも使っていただけます。

どの企業においても「部品の標準化」は課題になっているものの、なかなか手が付けられていない、というお話をよく伺います。なぜなら目の前の仕事に追われている中で、そこまで考えている余裕がないからです。

しかし人が増える見込みもなく、課題としては挙がっているが具体的な対応はまた来年度に……と先延ばしになっているケースが散見されます。

人力で部品を標準化することによる影響範囲や効果を見える化するのは大きな工数がかかります。ぜひこういった部分こそ、システムの力を借りて効率的に課題を解決していきましょう。

4.PLMとC:Cost~Visual BOMの真髄

製造業において、現今、常に100点満点のQCD(企業によってはさらにE,Sなど)が求められるようになっている、というのは前述の通りです。しかし、強いてこのQCDに優先順位をつけるとすれば、B to CではQ≧D>C、B to Bでは、D≧Q>Cとなる企業が多いのではないでしょうか。

いずれにせよ共通するのはCの優先順位が下がる点です。

QやDに瑕疵があるとお客様に迷惑をかけてしまいますが、Cについては最悪自社が涙を呑めば済む話であり、おざなりにされるケース、極端な例では赤字生産もあり得ます。

極端な例と書きましたが、筆者の前職では普通にありました。「これ、作れば作るほど、赤字なのかぁ」とラインの前で呆然としたことを覚えています。

しかし、言うまでもなく企業が事業を営むためには本来、収益が不可欠です。

金融機関の界隈ではまず黒字転換(正確にはキャッシュフローをプラスに)することを「止血」と例えますが、人間に例えるならば文字通り出血したままで暮らしていけばいつか貧血で倒れます。

コストを甘く見てはいけません。

なぜコストについてここまで書いたかと言えば、Visual BOMの1番のウリはコストダウンにアプローチするための機能が豊富だからです。PLMは業務の効率化、設計品質の向上は当たり前として、後回しにされがち、それでいて実は大事な収益性の改善も支援します。具体的にどのようにコストに貢献できるのか、以下見ていきましょう。

類似形状検索による部品流用率向上

具体的にどのようにコストにアプローチするのか?まずは部品の標準化、流用率の向上です。

多くのお客様からお話を聞く中で、これが難しい理由は1つに尽きます。

いわゆる設計あるあるかと思うのですが、「探すより描いたほうが早い」。

皆さまのお仕事ではいかがでしょうか?

補足すると、「どこかで見た気がする、どこにあるかもわからない図面」を探すより新規に設計を起こしてしまうほうが早い、ということです。時間をかけて探してもやっぱり見つからない、気のせいだったかもしれない……というのはツラいものです。それならいっそ新規に描いたほうが早い……。

担当者としてはそれでいいのですが、新規部品ができれば治具や検具が個別に必要になり、新規の金型も必要で……となるとコストはかなりかさみます。

そんな問題を解決するのがVisual BOMの類似形状検索です。

上記の画像の通りですが、指定した品目と類似の3D形状を持つ品目を検索できます。

また、3D形状のサイズ、穴・突起の個数など、形状の特徴により検索結果を絞込み表示することも可能です。

さらに3D CADプラグインを利用すると、CADでモデリング中の形状と類似の品目を検索できます。

これにより亜種部品が増えることを抑制し部品の流用率を上げる、つまり部品の標準化が可能です。

ご承知のとおり、流用率が上がれば大量購買による購入単価低減や、段取り替え回数の減少による生産性向上、加えて品質も実績がある部品を採用できるので試作時の手戻り減少など、QCDすべてに効果があると言えるでしょう。

次の一手が「部品標準化」になっているものの、なかなか打ち手がない……という方には是非検討いただきたい機能です。

BOMの早期共有による原価企画(デザインスペース機能)

「製品の品質とコストは設計段階で8割が決まる」。

そんなに設計だけに責任を被せないでほしい……と思いつつ、哀しいかなこれが世の定説です。

しかし品質はまだしも、設計段階でコストと言われても新規部品は見積もわからないし、既存の部品の実際原価はどうやって見るんだっけ?正直言って、コストまで考えている場合じゃない……。

という問題を解決するのが「デザインスペース」機能です。

これはいわば仕掛かり中のE-BOM(設計部品表)を表現する機能であり、社内品番が決まっていない品目(未採番品目)も含めて一覧にできます。

未採番品目(新規部品)には見積原価を、採番済み品目(既存部品)には原価情報(ERP・生産管理システムからフィードバックも可能)を登録することで、設計の早期段階から製品全体の高精度な目標原価を見積もることができます。また、仕掛かり中のE-BOMを履歴管理することで、設計初期段階から出図までの原価の推移を確認することも可能です。

そもそも設計の本業はコストを試算することではない、という前提に立った上で、それでも日常的にコストを鑑みることができる環境を用意しておく、という機能です。常に見られる状態と、探さないと見られない状態とでは、雲泥の差になります。

コスト削減の重点対象の見える化(ビジュアライゼーション機能)

とはいえ、設計段階における目標原価はもちろんあって、どうしてもコストダウンをしなければならない……。しかし果たして一体どこから??

という場面で役立つのがビジュアライゼーション機能です。

任意のルールに沿って3Dモデルを色分けして表示できます。たとえば目標原価に対する見積原価の超過率で設定すれば、どの部品を重点的にコストダウンすべきか、視覚的に把握することができます。

これはお客様からも「Excelの数字だけ見ていても全然わからなかったことが一目瞭然でありがたい」とお声をいただく機能です。

今回はコストに絞っているので原価を例にしましたが、ビジュアライゼーションは任意の値で可能ですので、環境負荷物質や調達リードタイムなどの可視化用途でも活用いただけます。

ERP(生産管理)システムとの連携(M-BOM、BOP機能)

弊社のセミナーで、とても多くの方にご覧いただいているのが「設計製造連携」についてのセミナーです。

セミナー後のアンケートを見てみると、会社によって設計部と製造部で拠点が違うなど物理的にも連携のハードルが高い場合もあれば、企業文化や風土として縦割りの性質が強くなってしまっているなど、ソフト面でのハードルが高い場合もあるようです。

しかし製造業は設計と製造という両輪が上手く回ってこそQCDを向上させることができます。物理的距離や風土はすぐの改善が難しくても、データの連携を糸口に少しでもその連携を図っていくことが今後ますます大事になってくることでしょう。

Visual BOMではERP(生産管理システム)への入力情報となる製造BOM(M-BOM)をE-BOMを基にすることで簡単に作成できます。もちろん設計側で設変があればE-BOMとM-BOMが連動して変更されるなど、管理も容易に。

また、よく聞かれる設計側(E-BOM)と製造側(M-BOM)で品番体系が違う、などのお悩みにも対応しています。

また、工程フロー(BOP)を作成して、組織・工場を横断した情報共有も可能です。BOMとBOPは繋がりを持って管理されるため、設計変更を手間なく、かつ間違いなく、生産BOMや工程フローに反映できます。また、先にも触れたように、ERP側から実際原価等を部品表にフィードバックしてくることも可能です。

まとめ:製造業のQCDとPLM

以上、ご覧頂いたようにPLMシステムは様々な機能の集合体であり、一見してとっつきにくい部分もあるかもしれません。しかし、その根本は「データ連携」のためのシステムであり、設計側で使用するCADやPDMと、製造側で使用しているERP(生産管理システム)との間を橋渡しするものです。

設計の方の付帯業務を効率化し、製造側へのデータを流通を助ける。

つまり、PLMのメリットは「設計側と製造側でやり取りする際に発生する困りごとを解決」し、「製造業のキホンであるQCDの作りこみを大きく向上させる」ことと言えるでしょう。

Visual BOMにはこの他にも機能がありますし、カスタムによって、より皆様の業務に則した形で使っていただくこともできます。

どのようにVisual BOMを役立てていただけるのか詳しいご説明や簡易のデモはもちろん、実際にCADのデータをお預かりして行うベンチマークデモも無償で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!